이십 대를 지난 후로는 詩를 읽지 않았다. 왜 그랬는지도 오래 생각해보지 않았다. 돌이켜보면, 내가 가지고 있던 것 중 詩와 현실의 간극을 채울 수 있는 것이 별로 없었던 것 같다.

작년부터 詩를 다시 읽고 싶어졌다. 가지고 있는 시집들은 주로 학생 때 산 것들이라 그 이후의 詩를 읽고 싶었다. 그렇다고 너무 '최신식'은 아닌.

시집은 고르기가 너무 힘들다. 많기도 하거니와 의지할만한 추천도 많지 않다. 그렇다고 신뢰하지 못하는 문예지들의 도움을 받기는 싫었다. 그 와중에 시집서점 〈위트 앤 시니컬〉에서 만든 추천 시집 목록을 발견했다. 그리고 詩 읽기의 시작으로 시집 세 권을 골랐다.

진은영, 《일곱 개의 단어로 된 사전》 (2003)

김행숙, 《사춘기》 (2003)

김혜순, 《날개 환상통》 (2019)

이미 모두 유명한, 순서대로 19쇄, 15쇄, 12쇄를 찍은 시집들이다. 그리고 시인들이 모두 나보다 나이가 많다. 누님들의 詩. 시작이 좋다.

앞으로 종종 쓸 시집에 관한 이야기는 진은영 시인의 《일곱 개의 단어로 된 사전》으로 시작하려고 한다. 詩와 산문은 "사이좋게 먹으려고 두 쪽으로 쪼개놓은 사과"(47) 같은 것이라고 생각하니까.

《일곱 개의 단어로 된 사전》, 진은영, 문학과지성사, 2003

진은영 시인은 2000년에 등단했고, 이 시집은 시인의 첫 번째 시집이다. 검색해보면 많은 정보가 나오겠지만 이 이상의 것은 필요하지 않다. 대부분의 시집 뒤에 붙는, '권위 있는' 평론가들이 쓰는 해설도 읽지 않는다. 詩를 읽는 데 방해만 될뿐이다 — 이건 일종의 내 아집, 자만심, 오래전부터 쌓여온 대부분의 문학평론가에 대한 불신 등의 결과이다.

詩 읽기는 소설 읽기보다 어려운가? 그럴지도 모른다. 집중하지 않으면 글자가 말하려는 이미지는 놓치고 글자의 이미지만 남는다. 어떤 때는 더듬거리며 한 줄을 읽고 다시 읽는다. 단어들이 슬쩍 보내는 눈빛을 읽고 싶어서다. 눈치 없이 자기 생각만 떠드는 독자가 되긴 싫으니까 말이다.

"일곱 개의 단어로 된 사전"은 제1부의 제목이자 詩의 제목이기도 하다. 제1부를 시작하며 시인이 인용한 글이 있다.

자, 밤은 길고

자신을 평가하는 모든 시인은

자신의 고유한 사전을 가져야만 한다

— 파라

그렇다면 이 '일곱 개의 단어'는 시인의 세계를 들여다보는 단서가 되지 않을까? 詩 〈일곱 개의 단어로 된 사전〉을 보면 그 일곱 개의 단어가 등장한다(여기서는 말하지 않겠다). 그리고 이 단어와 단어 들 사이에서 수많은 단어들이 태어났고, 한국어로 이런 표현을 할 수 있다는 것에 놀라움과 고마움을 동시에 느끼게 하는 詩들이 있다.

나는 화가 나서

해를 향해

술병을 던졌다

해가 산 뒤로 슬쩍 피하며

딱딱하고 캄캄한 하늘이

술병에 부딪혀 깨지며 쏟아졌다

— 〈거인족〉 중

한 번도 땅의 가슴을 만져본 적 없는 하늘에게 부드러운 손가락을

높은 곳에서 떨어져본 마음을

더 높은 곳에서 떨어지는 마음 받아주는 두 팔을

— 〈그림 일기〉 중

창세기의 첫 일요일 저녁처럼

— 〈고요한 저녁의 시〉 중

추억은

커다란 뚜껑이 달린 푸른색 쓰레기통

열어보지 않으면, 산뜻하다

모든 것이 푹푹 썩어가도

— 〈푸른 색 Reminiscence〉 중

나는 내가 제일 듣기 싫어하는 목소리입니다

— 〈마더구즈〉 중

집에 꽂힌 책은 다 읽었다 단 세 권만

읽혀지지 않았다 아버지, 엄마

아버지의 엄마

아무 때나 덮고 치울 수 있다면

— 〈바깥 풍경〉 중

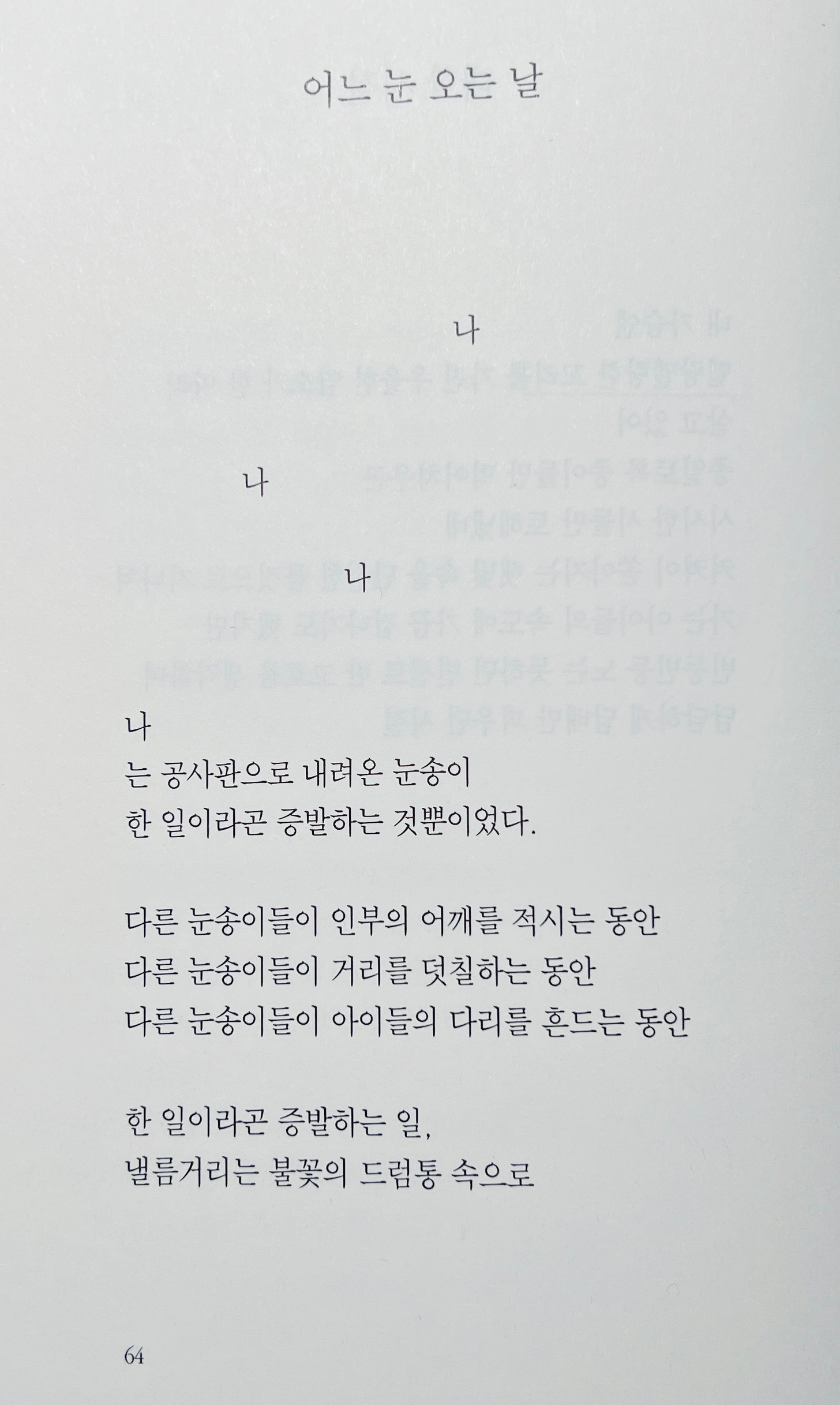

〈어느 눈 오는 날〉을 읽으며 새삼 종이책의 우월함을 느꼈다. 전자책이나 HTML이라면 저렇게 눈처럼 내리는 '나'를 표현할 수 있었을까. '나'들 사이의 여백을 한참 쳐다봤다. 제목 "어느 눈 오는 날"의 'ㄴ'의 반복과 함께. 그리고 이어지는 "다른", "동안"의 'ㄷ'들로 이어지는.

내가 깎은 인장 중에도 좋아하는 여백이 있다.

저 문자와 문자 사이에 있는 여백. 사실 아무것도 없는, 빨간색만이 채우고 있는 공간이다. 그러나 문자들이 그 허공에 의미를 만들고, 들여다보고만 있어도 만족감으로 채워진다.

詩는 단어들로 허공 — 들여다보는 자가 함께 채우는 — 을 만드는 것 아닐까라는 생각을 해본다.